親知らずを移植する

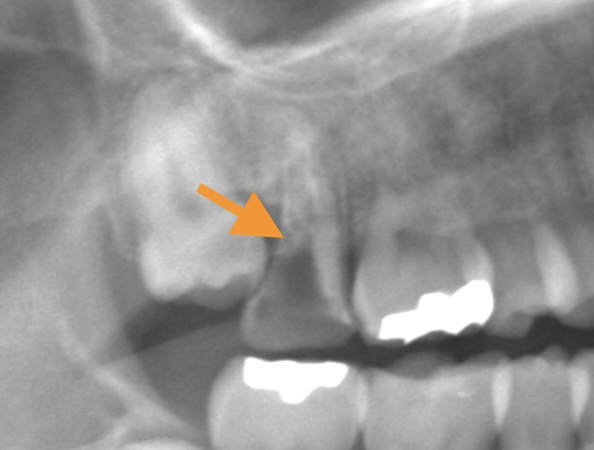

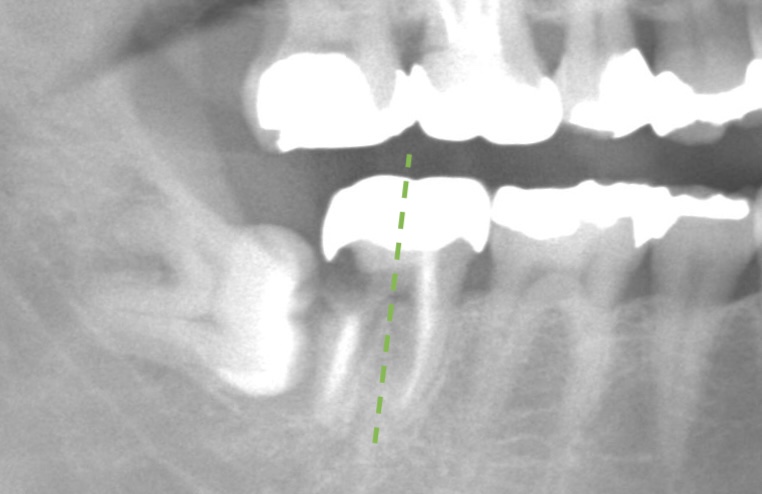

みなさんは歯を移植できることを知っていますか? 歯の状態や歯ぐき、骨の状態、お口の中の衛生状態によっても異なりますが、条件がそろえば歯の移植ができる場合があります。 可能な場合、インプラントやブリッジ、入れ歯など歯がなくなってしまった部分を補う治療を行わなくても済みます。 今回のケース 今回は奥歯が真ん中から割れてしまい痛みがあるという主訴で来院された患者さんです。 遠方から来院されており、自家歯牙移植(自分の歯を使った移植)が可能かどうか相談したいとのことでした。 初診時の状態 割れてしまった奥歯です。 歯が真ん中から割れており、痛みを生じていました。 レントゲン写真を見ると、以前根管治療を受けて失活歯(神経が死んでいる歯)となっていたことがわかりました。 赤い円で示しているところです。この歯が破折してしまいました。 検査と診断 割れた破片を取り除いた直後の状態です。 骨の中まで割れていたことが確認できます。このような深い破折の場合、通常は抜歯が必要となります。 その2日後です。赤い円で囲んでいるのが抜歯予定の歯です。 検査の結果、以下のことが明らかになりました: 以前に根管治療を受けた歯(失活歯)が破折していた 破折が骨の中まで進行していた このまま放置すると、感染や痛みが続き、周囲の骨にも影響が及ぶ可能性があった 通常、このような深い破折の場合は抜歯が必要となり、その後はインプラントやブリッジ、義歯などの選択肢が考えられます。 治療計画 レントゲン検査を行い、破折の程度と周囲の骨の状態を確認しました。また、移植に使用できる親知らずについて評価しました。 赤い円で囲まれた部分に上顎の親知らずが存在していることが確認できます。 診査の結果、以下の治療方針を立案しました: 破折した奥歯を抜歯する 上顎の親知らずを抜歯し、奥歯があった部位に移植する 移植歯を隣の歯に固定して安定させる 移植歯の根管治療を行う コンポジットレジン(歯科用プラスチック)で歯の形を修復する 自家歯牙移植は、自分の歯を使うため拒絶反応がなく、歯根膜(歯と骨をつなぐ組織)が残るため自然な噛み心地が得られます。また保険診療で行えるというメリットもあります。 今回のケースでは、使用していない上顎の親知らずがあり、形状も移植に適していたため、自家歯牙移植が最適な選択肢と判断しました。 患者さんにその旨を説明し、処置に移ります。 治療の経過 抜歯と移植 破折した奥歯を抜歯し、破片を丁寧に取り除きました。骨の中まで割れが進んでいましたが、移植に必要な骨は十分に残っていました。 レントゲン写真で示されている上顎の親知らずを抜歯し、移植しました。 上顎にあった親知らずが下顎の奥歯の位置にあることがわかります。 固定と形態の調整 移植して2週間後の状態です。 移植した歯を隣の歯とセメントで固定し、動かないように安定させています。 患者さんの噛み合わせの状態を示しています。赤い円で囲まれた部分を見ると、上の歯が強く当たってしまう噛み合わせであることがわかります。 強く当たらないように削って形を調整した後の状態を示しています。移植歯への過度な負担を避けるため、慎重に調整を行いました。 根管治療 まず、1ヶ月程、歯と骨がくっつくかどうか経過観察します。 抜歯してからの移植のため、歯の内部の神経はダメになってしまいます。そのため、固定期間終了後、根管治療を行います。 移植して1ヶ月後に根管治療を開始した際の写真です。移植歯の内部から神経や血管の組織を取り除き、清掃と消毒を行いました。 マイクロスコープ、ラバーダムを用いて行います。 根管治療終了時のレントゲン写真です。移植歯の周りに骨ができ始めていることが確認できます。これは移植が成功し、歯が骨に定着し始めている証拠です。 最終修復 根管治療のために開けていた穴を示しています。 コンポジットレジンにより歯冠(歯の見える部分)の形を修復した状態です。 上の歯が外側に張り出しているため、移植歯にかかる負担を考慮して形を調整している様子です。 その位置にある歯として自然な形態に整えられています。 治療結果 治療期間は3ヶ月、通院回数は6回でした。 移植歯は順調に骨に定着し、周囲の骨も形成されてきています。コンポジットレジンによる修復により、自然な見た目と機能が回復しました。 問題なく親知らずの移植が終了しました。 今回移植したことで元々機能していなかった親知らずを利用でき、インプラントなど他の治療が必要なくなったことはとてもメリットだと思います。 治療後は、移植歯に過度な負担をかけないよう、硬いものを噛む際には注意が必要です。また、定期的なメンテナンスで移植歯の状態を確認していくことが重要です。 よくある質問 Q:どんな親知らずでもできますか? A:虫歯になっていたり、横を向いている親知らずは難しい場合が多いです。移植に使用できる親知らずや不要な歯があること、移植する歯の大きさや形が移植先に適していること、移植部位の骨の状態が良好であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。 Q:期間はどれくらいかかりますか? A:移植後の固定で1~2ヶ月、根管治療で1ヶ月程かかります。今回のケースでは3ヶ月で治療が完了しました。 Q:保険外治療ですか? A:当院では保険内で対応しています。 Q:移植した歯はどれくらい持ちますか? A:移植した歯は根管治療した他の歯より寿命が短いと言われていますが、適切なメンテナンスにより長期的に使用できる可能性があります。 最後に 移植に関しては、親知らずの状態、周囲の骨や組織の状態、根管治療の成否など乗り越えないといけない関門が多いため、とても難易度の高い治療です。 全てのケースで治療可能というわけではありませんが、口腔外科専門医と連携して精度の高い治療を行っております。 抜歯が必要と診断された場合でも、自家歯牙移植という選択肢がある可能性があります。まずは精密な診査・診断を受け、自分に合った治療法を検討することをお勧めします。 お気軽にご相談ください。 治療期間 3ヶ月 治療費 保険診療:1〜2万円(レントゲン検査費、処置代など) 治療のリスク 移植歯が骨に定着しない場合は抜歯となる可能性がある。その場合、周囲の骨の吸収が進む可能性がある。移植後は定期的な経過観察が必要。根管治療後に再発する可能性がある。

2025.10.22