虫歯治療後の

詰め物について

虫歯の治療は歯を削る必要がありますが、歯を削った後は「詰め物」をいれる必要がございます。聞き馴染みのあるものでいうと、「銀歯」が一番聞き馴染みがあるかと思います。銀歯は、保険適用の材質なので、費用負担は抑えることができますが、材質上隙間ができやすく2次う蝕になりやすいという欠点があります。

当院では、セラミックという天然歯と同じ白色を再現でき、審美性に優れている詰め物をおすすめしております。

できる限り痛みの少ない治療を

虫歯のリスクとなる要因としては、

これを防ぐために、私たちは毎日歯磨きをすることで、プラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊を除去しているのです。

虫歯は日本人の90%以上がかかった経験のある病気と言われており、私たちにとって非常に身近な病気です。ただ、多くの方が虫歯になっても治療すれば大丈夫と考えてしまっているようですが、一度虫歯になってしまった歯は元には戻りません。

虫歯の治療とは、黒く虫歯になってしまった部分を元の白い歯に再生させているのではなく、虫歯菌によって溶けた部分を削り取り、代わりに人工物をくっつけることで本来の歯の形、機能を補っているのです。

治療技術や材料の進歩により、見た目は元の歯と見分けがつかないほど綺麗な義歯を作ることができるようになってきていますが、義手や義足と同じように、自分の体の一部である歯が元に戻っているわけではありません。

当院では、穴があいたり痛みが出てから処置する虫歯治療だけでなく、健康な口腔内を保ち続けるために必要な虫歯予防に重点を置いた治療をすべての方に勧めております。

毎日歯を磨くことを習慣化で来ている方は多いと思いますが、磨くことを習慣化できていても、正しい歯の磨き方ができていないという方はたくさんいらっしゃいます。

時間がなくて短時間で歯を磨いてしまっているという方も多いのではないでしょうか?そうすると、どうしても磨き残しが増えてしまい、歯垢(プラーク)が蓄積することで虫歯へと繋がってしまいます。

また、歯並びを整えることで、歯磨きのしやすさが大きく変わり、磨き残しを減らすことができます。

虫歯になっても歯磨きを一生懸命頑張れば虫歯は治ると思いますか?

答えは、「ほぼNO」です。

一度虫歯になり穴があいてしまった歯は、どれだけ歯磨きを頑張っても穴はふさがらず、穴の奥に潜んでいる虫歯菌がさらに穴を大きくしてしまいます。そのため、虫歯菌が感染している部分を含めて削り取る必要があります。

しかし、「ほぼNO」の"ほぼ"と書いた通り、極めて初期の虫歯、穴があく手前の状態では、適切なブラッシングを継続することで、唾液の作用や歯磨き粉に含まれるフッ素の効果により、再石灰化が促進され、元の状態に戻る可能性があります。

再石灰化とは、口の中で常に起きている現象であり、歯を脱灰(ミネラルが損失し、結晶構造がすかすかになる状態)から守る自然治癒のメカニズムです。

ここで重要になってくるのが、再石灰化を促すためには適切なブラッシングによりプラーク(歯垢)をきれいに落としていなければならない、ということです。

そのため当院では来院された全ての方に、口腔内の写真を撮ってご自身の歯磨きの状態を確認していただきます。口の中の状態は十人十色です。歯並びによって歯ブラシが届きにくい部分もあれば、利き手などによって磨き方の癖もあります。

患者様一人ひとりの口腔内の特徴を把握した担当の衛生士が、個人に合わせたブラッシング指導を行なうことで、どなたでも再石灰化を期待できるお口の環境作りができるのです。

日々の歯磨きに不安がある方もぜひ一度当院にご相談ください。

治療での痛みが怖い

治療での痛みが怖い 麻酔の注射が苦手

麻酔の注射が苦手上記のような患者様にも安心して治療を受けていただくために、

当院では、痛みへの配慮を徹底しております。

できるだけ細い針の使用

麻酔の注射針は細ければ細いほど痛みを少なくすることができます。当院で使用している注射針は、歯科業界の中でも最も細い針を使用しています。

治療前の表面麻酔

治療前に表面麻酔を行うことで、歯茎に麻酔注射をする際の痛みをほとんど感じないくらいまでに軽減することができます。

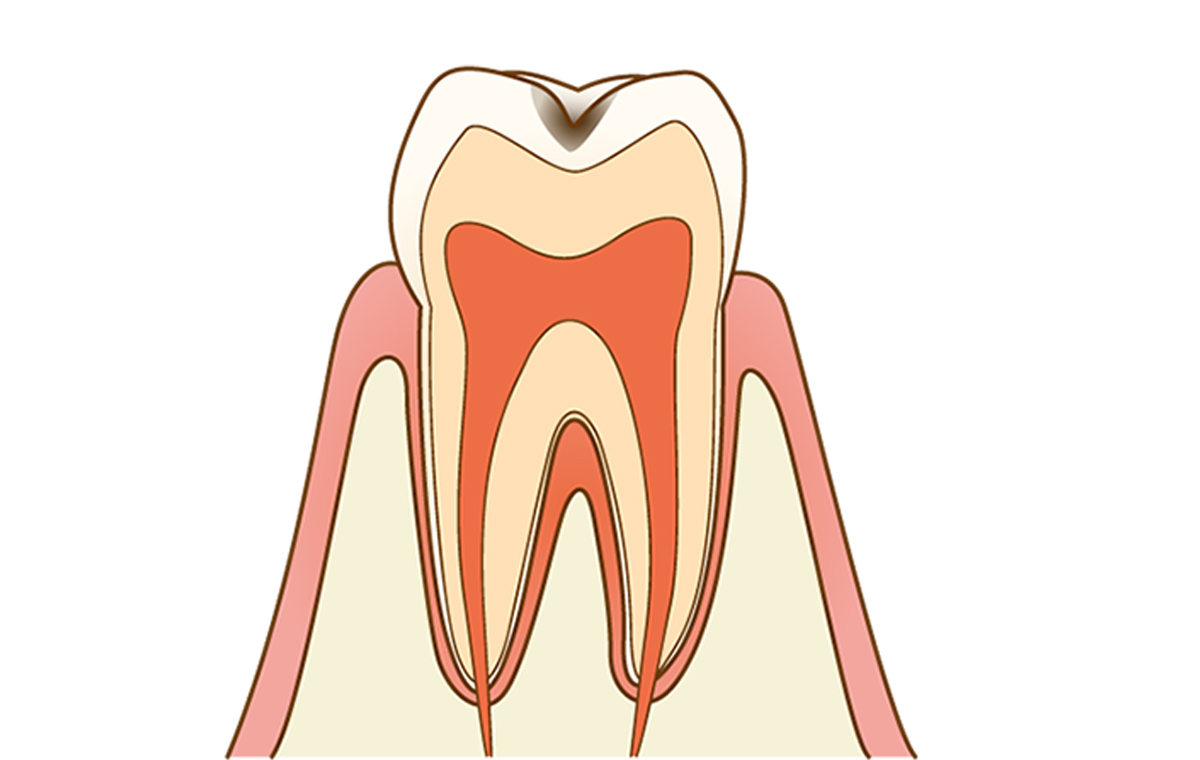

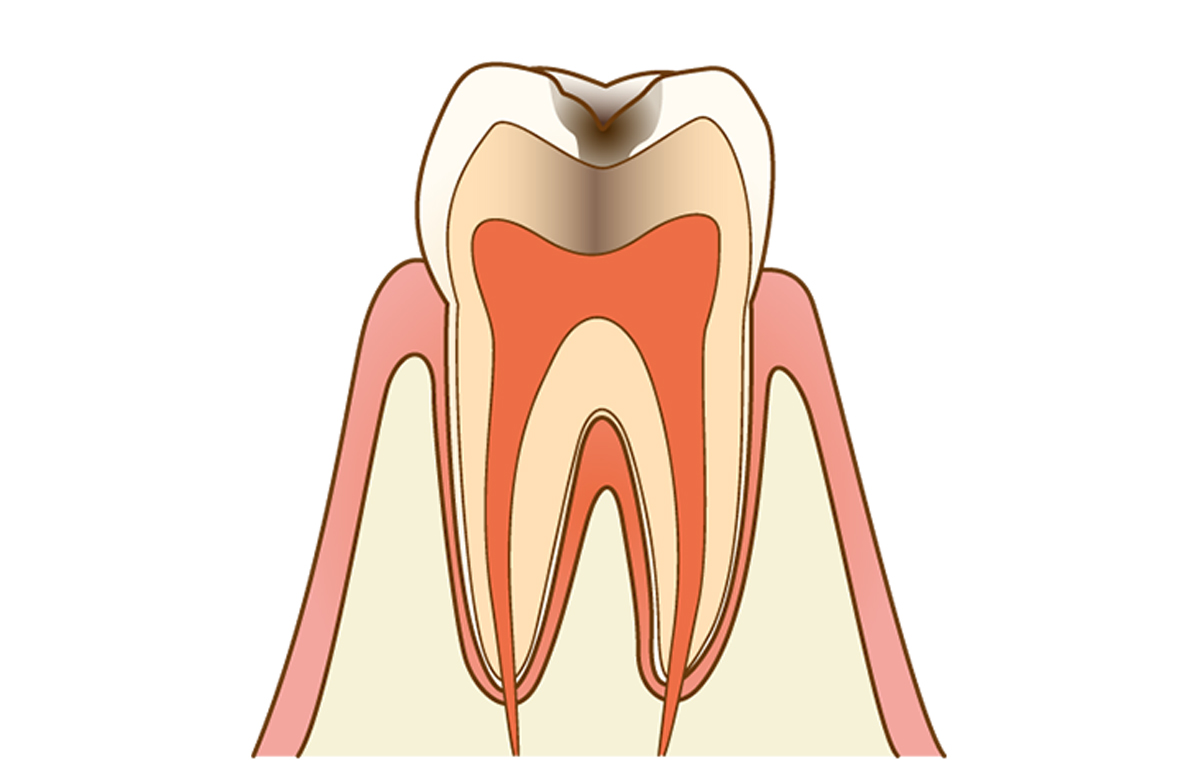

歯の表層の一番固い部分であるエナメル質が溶け始め、白く濁っているような状態です。この段階では、痛みなどの自覚症状はほとんどありません。

治療方法ごく初期の状態であれば、フッ素を塗布し再石灰化を促します。初期より進行している状態であれば、健康な部分を触らないよう最小限での除去を行います。

除去の際は、虫歯が染まる液の使用や健康な部分との色や形態の違いを見定めながら治療を進めて参ります。

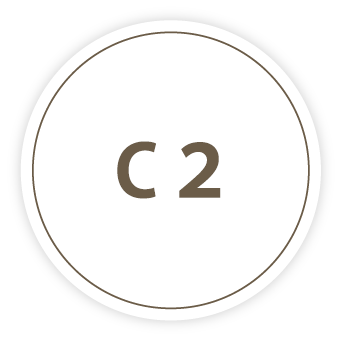

エナメル質の内側の象牙質まで虫歯が達している状態です。まだその内部の神経には到達しておりませんが、冷たいものが染みたりしてしまったり、自覚症状が増えてきます。

治療方法C1と同様に最小限の除去を行いますが、除去した箇所の大きさによって、樹脂製のプラスチックで詰めるなど、人工物で補います。

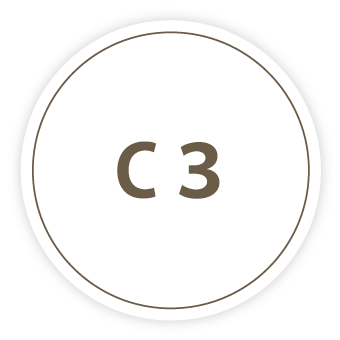

象牙質の内側にある神経や血管が密集した歯髄にまで虫歯が到達している状態です。

この状態までくると、冷たいものや熱いもので強い痛みを感じるだけでなく、何もしていない時でもズキズキと激しい痛みを感じるようになります。

治療方法C3では虫歯の治療だけでなく、歯髄の炎症が重度の場合、根管治療という歯の根の部分の治療が必要となります。虫歯の状態によっては、歯の大部分がなくなる可能性があり、被せ物などの人工物で補っていきます。

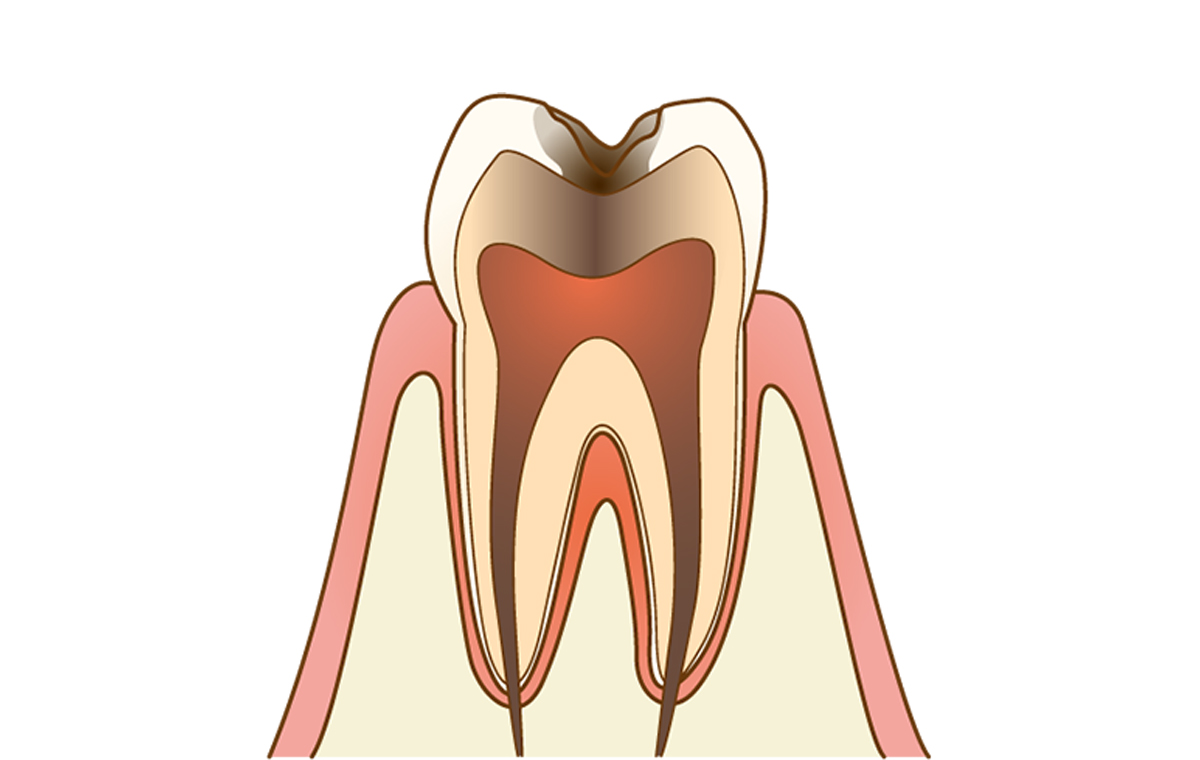

歯の大部分が虫歯によって溶けて、崩壊してしまっている状態です。神経が働かない状態となっているため、普段の生活では痛むことはあまりないのですが、歯の根に膿が溜まってしまうと再び強い痛みが生じる場合があります。

治療の流れほとんどの場合で抜歯となり、抜歯の際に骨まで進行している感染源も除去します。その後は、入れ歯やインプラントなどの方法で補います。

虫歯の治療は歯を削る必要がありますが、歯を削った後は「詰め物」をいれる必要がございます。聞き馴染みのあるものでいうと、「銀歯」が一番聞き馴染みがあるかと思います。銀歯は、保険適用の材質なので、費用負担は抑えることができますが、材質上隙間ができやすく2次う蝕になりやすいという欠点があります。

当院では、セラミックという天然歯と同じ白色を再現でき、審美性に優れている詰め物をおすすめしております。

虫歯の治療後は、再度虫歯にならないように定期的に歯科医院へ通うことをおすすめいたします。虫歯は再発してしまう恐れがございます。せっかく虫歯の治療をしたのに、また虫歯になってしまっては意味がありません。

定期的に歯科健診を受けることにより、歯の健康な状態を維持し続けることが可能になり、生涯ご自分の歯で食事を楽しむことができます。

2次う蝕とは一度治療した歯が再び虫歯になってしまうことをいいます。2次う蝕の主な原因として、虫歯を削った後に、レジンや銀歯などを詰めるのですが、詰めた素材の経年劣化によって虫歯になる可能性がございます。

特に注意をしなければならないのが、神経を抜いた歯です。神経を抜いてしまうと、歯髄に備わっている菌を寄り付かせなくする力が無くなってしまい、虫歯になりやすいだけでなく、進行も早くなってしまいます。

初期の虫歯はほとんど痛みなどの自覚症状はありませんが、何もせずそのままにしておくと、虫歯はどんどん進行していき、歯を蝕んでいきます。

ここで注意しなければいけない点は、定期的に歯医者で定期検診をしている方は、初期の段階で治療を行うことができます。しかし、歯医者が苦手で全然行かない、今まで虫歯になったことがないから歯医者に行かなくても大丈夫などと思っている方は注意が必要です。

虫歯は、症状が悪化するほど、歯を削る量が増え、自分の歯を残すことが難しくなり、さらに神経を取る必要になってしまったり、最悪の場合は、抜歯になってしまう可能性があります。まずは、歯医者にて検診を受けることをおすすめ致します。

虫歯で歯がボロボロになってどうしたらいいかわからない

ボロボロが恥ずかしくて歯医者に行けない

歯医者が怖くて、嫌だ

当院には上記のようなお悩みを抱える患者様も多く来院されます。いつでも患者様目線の寄り添った診療を心がけ、患者様が人前で何も気にせず笑顔になれるよう丁寧に診療いたします。

当院には様々な専門ドクターが在籍しておりますので、患者様に合う最善の治療法をご提案させて頂きます。

痛みの少ない虫歯治療

Before

After

虫歯は放っておくとどんどん進行していきます。さらに銀歯などの経年劣化によって一度治療した歯が再び虫歯になってしまう可能性もあります。日頃から定期検診を受け、綺麗な歯をキープしていきましょう。

患者様により良い歯科医療を提供するため、

第三者機関に依頼して

満足度調査を行っています。

当院には患者様の個人情報は

一切伝えられません。

是非、たくさんのお言葉をお寄せ下さい。

また、当院では皆様から頂いたご意見をもとに、スタッフ全員で医院をよりよくしていく取り組みを実施しています。

当院について、お気づきになられた点などがございましたら、何でもお気軽にご意見をお寄せください。