保険診療では制度上ラバーダムを使用してもしなくても診療報酬は変わらないため、日本における歯科医師のラバーダムの使用率は非常に低いのが現状です(必ず使用すると答えた一般歯科医師は5.4%と報告があります(日歯内療法誌32(1):2011))。

当院では保険診療、自費診療にかかわらず、よりよい治療のためラバーダムを使用し根管治療を行います。(まれに歯の状態によってラバーダムが使用できない場合や患者様によって難しい場合もありますが、その場合は別の方法で感染を予防します。)

さいたま市・上尾市や他県など

遠方からも多数来院

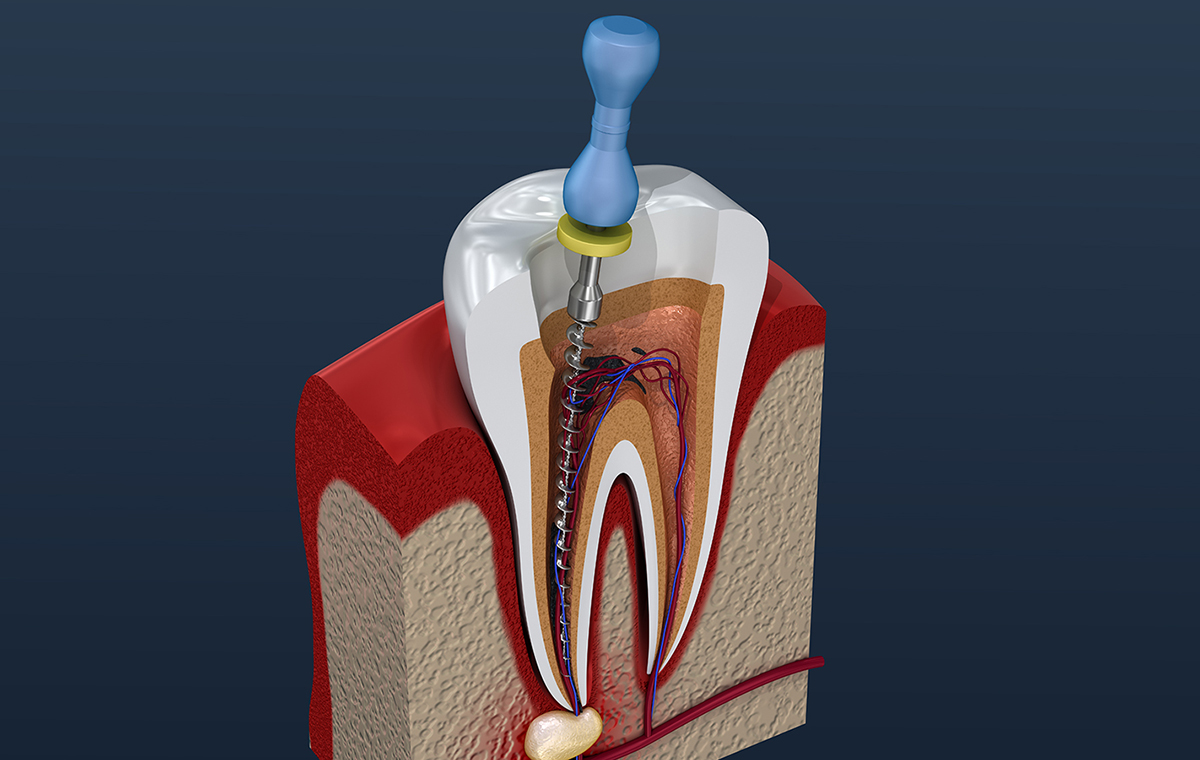

虫歯が進行し、菌が歯の中の神経にまで及んでしまった場合、神経は菌に感染し痛みや腫れなどが生じてきます。その状態のまま放置すると歯を抜かなければならなくなったり、顎の骨が溶けてしまい手術が必要になってしまうことがあります。

そうならないよう菌に感染してしまった神経は除去する必要があります。そういった根の中の治療を根管治療といいます。(※保険診療)

何度も根の治療を

何度も根の治療を 神経を取ったのに

神経を取ったのに 繰り返し歯茎が

繰り返し歯茎が当院は、マイクロスコープを使用し、

現在の根の内部の状態、進捗状況を説明し、患者様それぞれに必要になる根管治療をご提案いたします。

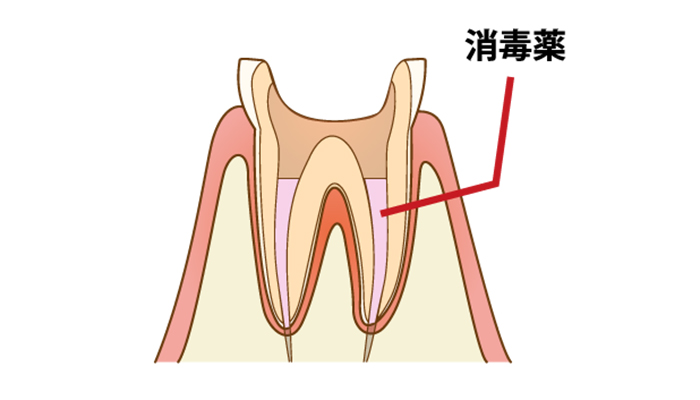

「ラバーダム」とは、治療する歯のみを露出できるようにするためのゴム・シリコン製シートです。ラバーダムによって歯を周りの歯や粘膜、舌から隔離することで、唾液の中に含まれている細菌の根の中への侵入を阻止し感染を防ぐことができます。一度菌に感染してしまった根の中をきれいにすることは難しく、いかに感染させずに治療を行えるかが大事になってきます。

ラバーダムの使用により根管治療の成功率は向上すると報告されています。また、ラバーダムのシートで患部以外を覆うことで、歯茎や唇、舌などの周りの組織を治療に使用する薬品や器具から保護する目的もあります。

保険診療では制度上ラバーダムを使用してもしなくても診療報酬は変わらないため、日本における歯科医師のラバーダムの使用率は非常に低いのが現状です(必ず使用すると答えた一般歯科医師は5.4%と報告があります(日歯内療法誌32(1):2011))。

当院では保険診療、自費診療にかかわらず、よりよい治療のためラバーダムを使用し根管治療を行います。(まれに歯の状態によってラバーダムが使用できない場合や患者様によって難しい場合もありますが、その場合は別の方法で感染を予防します。)

細い根の中は肉眼ではほとんど見えず、今までは歯科医師の手の感覚や勘、経験、またはレントゲンを頼りに治療していることがほとんどでした。現在では歯科用ルーペ(双眼鏡)で治療している医院も増えてきています。ルーペでは種類にもよりますが患部を2~4倍程度に拡大して治療を行うことができます。しかし、根の先端付近までは確認できず、最終的には手探りでの治療が必要な部分がでてきます。

それに対して、歯科用顕微鏡のマイクロスコープを使うことで、患部を3~24倍に拡大して治療できます。根の先端付近まで確認することができるため、何が原因で治りが悪いのか、根の中の状態、形を正確に把握することができ、より精度の高い治療を行うことが可能になっています。

しかしながら、マイクロスコープを導入している歯科医院は全国の10%以下といわれています。当院では2台導入しており、勤務医全員がマイクロスコープを使用しての根管治療をおこなっております。

他の医院で抜歯が必要と言われている歯であっても治すことができる場合があります。ぜひ一度ご相談ください。

精度の高い根管治療を行うためには、様々な器具も必要ですが、より正確な診断を行うことが必要だと考えます。

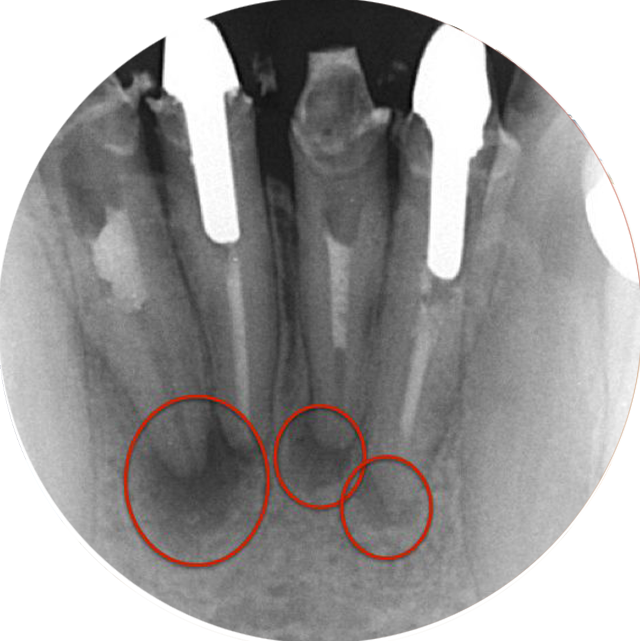

歯科用顕微鏡で見る事ができるのは根の先端までであり、根の先端よりも外でどの程度菌が広がり骨がダメージを受けているか見る事はできません。

その際に必要になってくるのがレントゲン撮影です。

今まで通常歯科医院で使用されていたレントゲンは2次元のもので骨内での菌の広がりが大きくならないと分からない場合が多くありました。

しかし、当院で使用しているCT撮影では歯及び骨全体を3次元で立体的に好きな角度から調べることができます。これにより、炎症の広がりの程度、骨、歯の形態、根の本数など今まで正確に把握できなかった部分を知る事ができ、より正確な診断を行うことができるようになります。

当院は根管治療において、CT撮影を保険適用で行うことができる施設基準を国から認められています。

根管治療には主にステンレス製の治療器具を使用して治療が行われていましたが、ステンレスは柔軟性が乏しいため、曲がっている根の中を治療する際に不必要な部分を削ってしまい、その結果治療が上手く行かないことがあります。

そのため、その弱点を克服した「ニッケルチタンファイル」が開発されました。ニッケルチタンファイルを使用することにより、余分なところを削ることを最小限にし元々の根の形態を追従して治療を行うことにより、根管治療の成功率を向上させると報告されています。

利点の多い治療器具ですが、従来の器具に比べてコストがかかるため、使用する歯科医院が多くないのが現状です。しかし当院ではよりよい治療を目指すため、ニッケルチタンファイルを使用し根管治療を行っています。

根管治療ではラバーダムを使用し、いかに菌の数が少ない環境で治療できるかが治療の成否に影響します。そのため、精密な機械を使用したり、マイクロスコープで拡大し治療を行っていても器具が清潔でなければ意味がなくなってしまいます。

器具に付着した汚れ、菌を根の中に持ち込んでしまうためです。それを防ぐため当院では器具全てに世界基準の徹底した滅菌を行っております。治療方法や治療器具のみにとらわれず、衛生面からも精度の高い根管治療を心がけております。

痛みが強い時は通常よりも麻酔が効きづらい場合が多く、処置中に痛みがでてしまうととても辛いため、事前に痛み止めを飲んでもらい、麻酔もしっかり行い、効かせてから治療に移ります。

それでも効きづらい場合は、点滴で痛み止めを流したり、顎全体まで効く麻酔を行います。

虫歯が進行し冷たいものや熱いもので強い痛みがでる

痛みがあり噛めない

何もしなくても痛みがある

痛みが強く夜寝る事が出来ない

歯茎の下の方が腫れる

治療途中で放置してしまっている

| 歯の神経が残っている場合の治療方法 | 麻酔をしっかり効かせ、神経を取り除き、根の中がきれいになったのを確認後、菌が入らないように封鎖し被せ物を装着します |

|---|---|

| 歯の神経が残っていない場合の治療方法 | 以前の治療で使用された薬などを全部取り除きます。 根の中がきれいになったのを確認後、封鎖し被せ物を装着します。一般的に以前根管治療を受けている歯の再治療の方が治療の難易度はあがり、治療回数が増える事が多いです。 |

しっかりとした手順、機材を用いての根管治療でも痛みが引かない場合、膿が止まらない場合、根の中で割れている場合などは抜歯になる事があります。

また、きちんと根管治療を行わないと、根の中に汚染物が残ったまま被せ物が装着されているため、中で炎症が広がり痛みや腫れが出てきます。

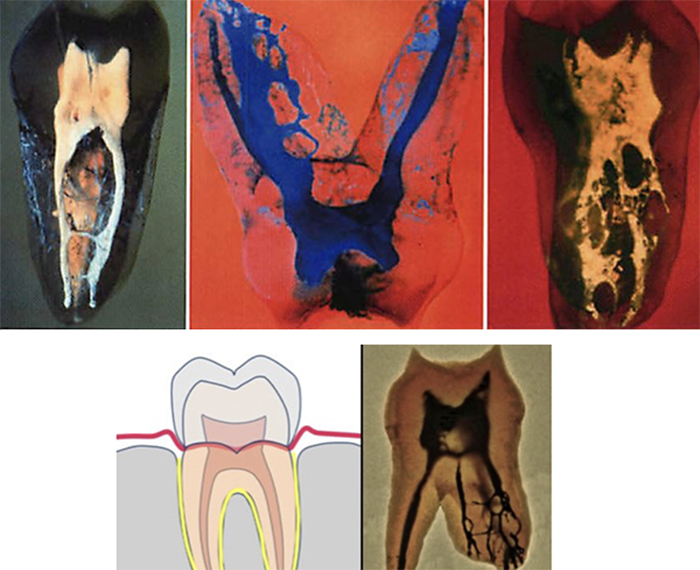

2つの画像は歯を縦に切断し、根の中を染め出した写真です。

根の内部はとても細かく入り組んでおり、複雑な構造をしているのがわかると思います。同じ患者様でも1本1本、根の形は違います。全く同じ形の歯はありません。

治療を受ける医院、治療方法、使用する器具、器具の滅菌のレベルがその歯の余命に大きく関わってきます。

『東京医科歯科大学の調査で、日本の保険水準の根管治療はほとんどが治癒せず(成功率3割~5割)、再発し抜歯に至るのが分かっています。』それに対して海外などで発表されるデータでは7~9割程度の成功率となっており、大きな差があります。その違いの原因として大きく関与するのが使用する器具といわれています。

当院では、歯科医院によっては自費診療のみで使用している器具を保険診療、自費診療問わず使用しています。また、その他使用する器具にあたってもできるだけ使い捨てのものを選択し、世界基準の洗浄、滅菌システムを導入しています。

マイクロスコープを用いた精密根管治療

Before

After

虫歯が進行し、菌が歯の中の神経にまで及んでしまった場合、抜歯以外の治療法として、神経を除去することがあります。このような根の治療を根管治療といいます。

01

問診

患者様の現在の症状の種類、症状がでている期間、部位、以前の治療歴などを確認します。また、状況によって麻酔の使用やお薬の処方があるため全身状態の確認も行います。

02

診査

レントゲン撮影、口腔内検査などをおこないます。

03

治療説明

レントゲン写真、口腔内写真、説明用アニメーションなどを用いて、必要な治療内容、期間、金額について説明します。

04

治療

患者様からの同意を得てから治療にうつります。

05

虫歯の除去

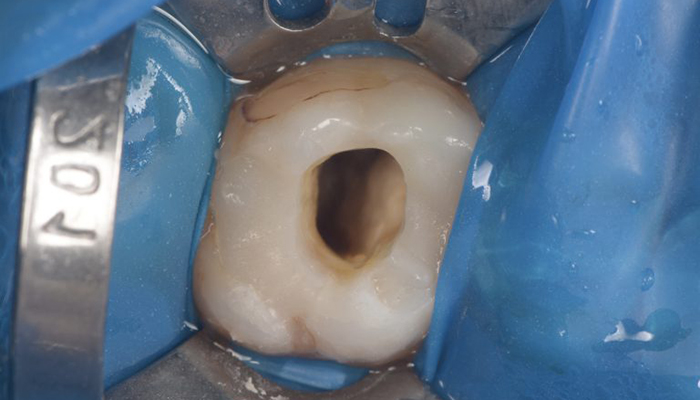

虫歯が大きく進行し、歯の頭の部分が崩壊している状態です。根の先に菌が侵入し、骨を溶かしています。虫歯除去後の状態です

06

ラバーダム防湿

唾液の中の菌が歯の内部に侵入しないよう、ゴムのシートを歯に取り付けます。

07

根管治療(根管形成)

根の内部から神経や汚れを除去します。

08

根管治療(根管充填)

天然のゴムを用いて根の中を緊密に封鎖します。

根管長測定器・マイクロスコープ・ニッケルチタンファイルを使用しています。

マイクロスコープは肉眼に比べ20倍の大きさまで拡大して見る事ができ、明るい光を使用するため奥深くまで見る事ができます。

肉眼では見えない部分の確認ができ、また見落としを防ぐ事ができるため治療の精度を大きく高める事ができます。

また、治療中の動画や写真を撮影し患者様にわかりやすく説明することができます。

歯をゴムのシートで覆い、周囲の歯から孤立させて治療します。

歯科治療全般、特に根管治療は口の中の菌との戦いです。根管治療では根の中をきれいにするのが目的ですが、その際に唾液が根の中に入ってしまうと唾液の中の菌によって汚染されてしまいます。

それによって治療の精度が下がり、治療後に痛みが出たりして再治療になる可能性があがります。ラバーダムによって歯を粘膜や周りの歯から孤立させることで、唾液の侵入を防ぎ治療精度があがります。

また、根管治療で使用する薬品や器具から口の中を守ることができます。

可能な限り使い捨てのものを使用し、そうでない機材は医療用洗浄機と滅菌器を用いしっかり管理しています。

もちろん可能です。他院で残すのが難しい、完治は難しい言われた場合でも、マイクロスコープ下での治療では可能な場合もありますのでお気軽に相談してください。

患者様により良い歯科医療を提供するため、

第三者機関に依頼して

満足度調査を行っています。

当院には患者様の個人情報は

一切伝えられません。

是非、たくさんのお言葉をお寄せ下さい。

また、当院では皆様から頂いたご意見をもとに、スタッフ全員で医院をよりよくしていく取り組みを実施しています。

当院について、お気づきになられた点などがございましたら、何でもお気軽にご意見をお寄せください。