腫れてる原因は?〜根の穿孔〜

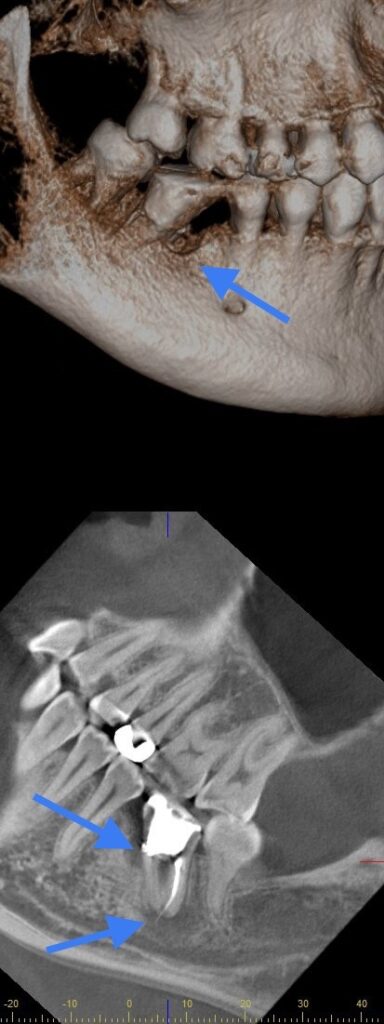

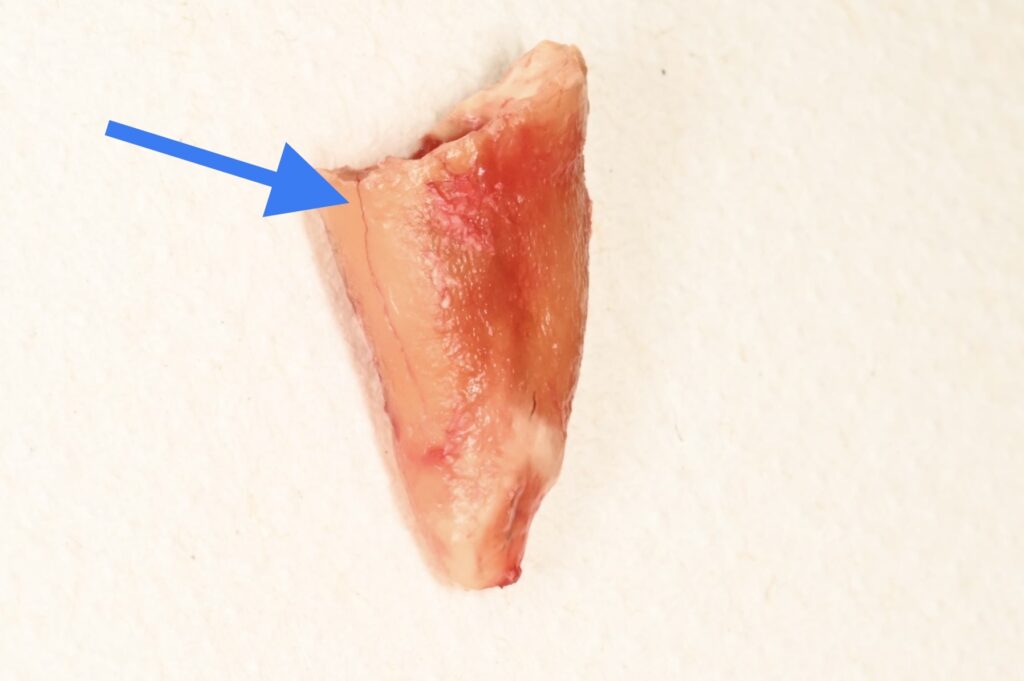

歯科医院には日々、「歯ぐきが腫れた」というお悩みの患者さんがたくさんいらっしゃいます。 多くは歯石がついている事による歯周病が原因です。 しかし、中には他の理由で歯ぐきが腫れている方がいらっしゃいます。 今日はそのうちの一つ、 根管治療後に、根に穴があいている(穿孔している)ことが原因で起こる炎症についてお話しします。 この方は以前、根の治療(いわゆる神経の治療)を受けたが、 歯ぐきが腫れて痛いというお悩みで来院されました。 レントゲンで確認します。 白いところは詰め物です。 根の周囲の骨が、周りよりも一層黒く映っています。 これにより、この部分は炎症で骨が溶けてしまっているということがわかります。 では、なぜ骨は溶けてしまったのでしょう。 最初にお話ししたように、骨が溶ける原因の多くは歯石がついていることによる歯周病です。 しかし今回の場合は、この歯の周りに限局して炎症が進んでいます。 実は、他に原因があるのです。 CTを撮ってみました。 よく見ると、白く映っている詰め物が歯の外側に出ているのがわかります。 そして、その周囲に炎症が広がり、骨が溶けているのです。 別の角度から見てみましょう。 根の先端から歯の横のほうにかけて骨がなくなっています。 また、この炎症の範囲が、 「下歯槽管」という顎骨の深いところを通っている管に近接していることが分かります。 ここには大事な神経や血管が通っており、炎症が波及すれば神経症状が出てくることもあります。 歯の外側に汚染物質が出ていて炎症が広がっている場合、 根の治療で炎症を治すことはできません。 この歯を抜歯して、その周りの感染して悪くなっている部分を取り除く必要があります。 この後、抜歯した時の写真を載せます。 苦手な方は飛ばしてください。 抜歯した穴を見ています。 細菌感染によりブヨブヨになってしまっている部分が見えるので、これを取り除きます。 すると本来の骨が見えてきます。 抜いた歯を見てみましょう。 真ん中のあたりに穴があいているのが分かります。 また、下のほう、根の先端からは詰め物が飛び出しています。 実際にこの周囲で炎症が広がっていました。 抜歯後は、感染している部分を取り除き、治癒を待ちます。 歯ぐきが腫れていた原因の歯がなくなれば、その部分の炎症は数日で落ち着いてきます。 その後、歯がなくなった部分に人工的に歯をまた作り、機能を回復させるのです。 それがいわゆる入れ歯、ブリッジ、インプラントなどです。 いかがでしたか。 ・治療したはずなのに歯ぐきが腫れてきた ・ずっと歯周病の治療をしているけど腫れが治らない というお悩みをお持ちの方は一度アズ歯科桶川院にお越しください。 歯ぐきが腫れている原因は別にあるかもしれません。 治療期間 3ヶ月 治療費 保険治療 治療のリスク 抜歯が必要な可能性が高い

2022.06.25